Море восточно сибирское климат: Восточно-Сибирское море

Восточно-сибирское море (доклад)

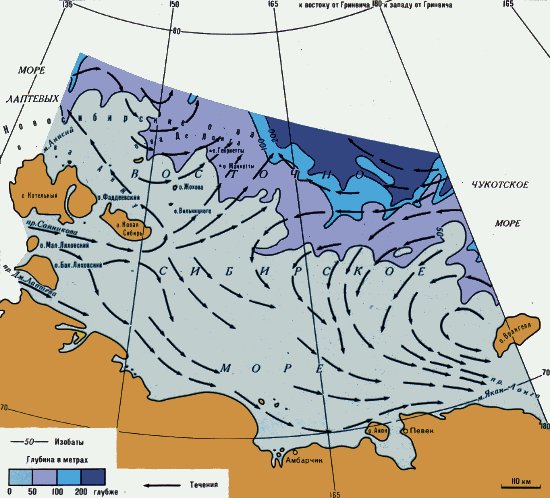

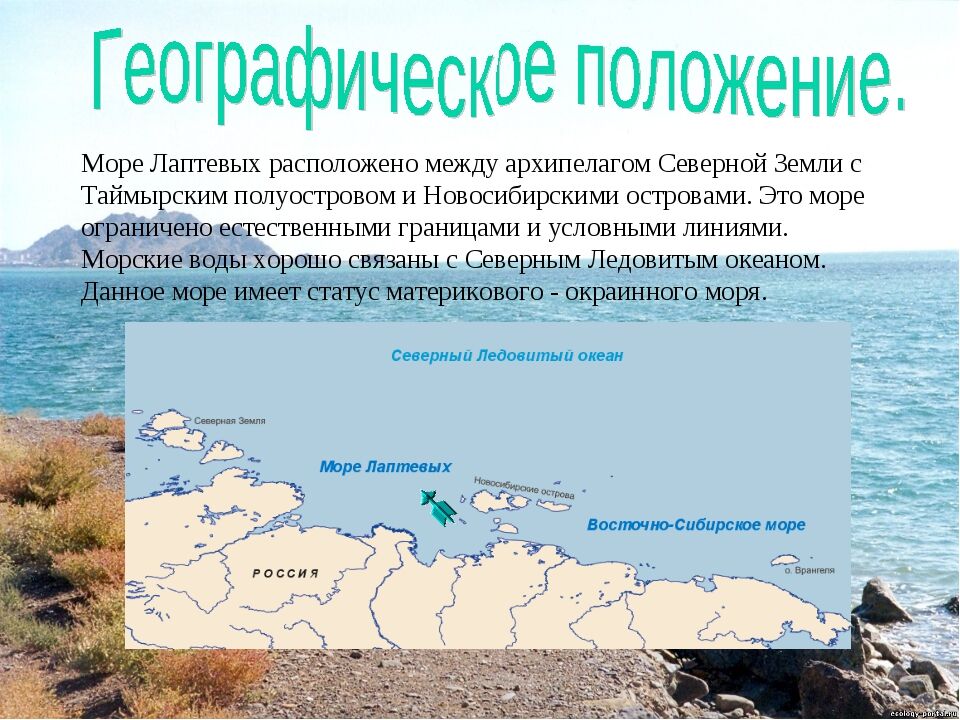

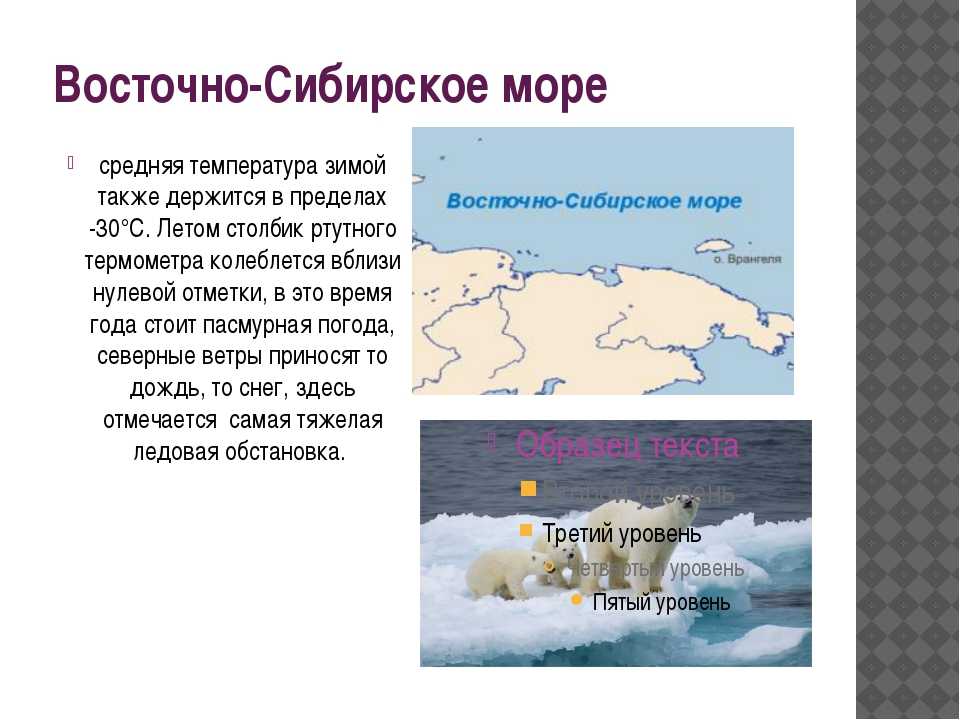

Уже из названия видно, что данное море расположено у северного побережья Восточной Сибири. Границами Восточно-Сибирского моря преимущественно являются условные линии, и лишь в некоторых частях оно ограничено сушей. С запада граница моря проходит по острову Котельный и далее вдоль восточной границы моря Лаптевых. Северная граница совпадает с краем материковой отмели. С востока граница моря проходит по меридиану 1800 восточной долготы до острова Врангеля, после – по северо-западному берегу этого острова до мыса Блоссом и мыса Якан, расположенного на материке. С южной части Восточно-Сибирское море ограничено береговой линией материка (от мыса Якан до мыса Святой Нос).

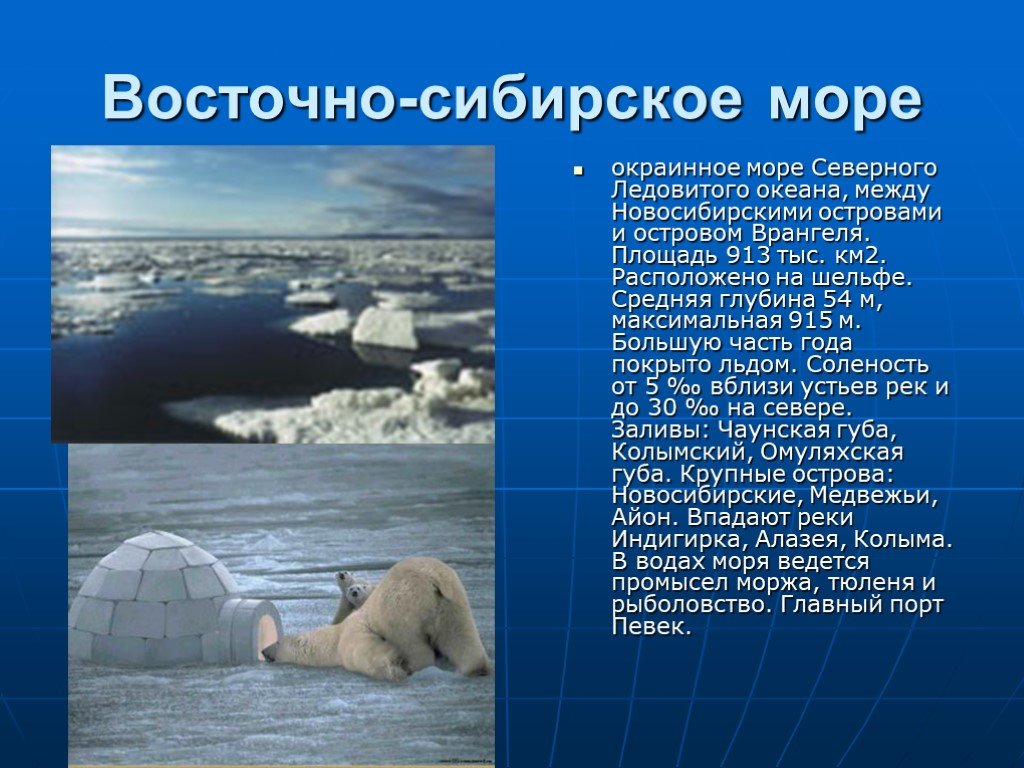

Воды данного моря хорошо сообщаются с водами Северного Ледовитого океана, поэтому Восточно-Сибирское море принадлежит к типу материковых окраинных морей. В рамках очерченных граница площадь этого моря составляет 913 тысяч км2. Объем вод примерно равен 49 тысячам км3. Глубина моря в среднем составляет 54 м, максимальная глубина равна 915 м.

Глубина моря в среднем составляет 54 м, максимальная глубина равна 915 м.

В водах Восточно-Сибирского моря расположено очень мало островов. Береговая линия моря имеет большие изгибы. Таким образом, местами море отодвигает границы суши вглубь, а местами суша выступает в море. Также имеются участки с практически ровной береговой линией. Небольшие извилины образуются в основном в устьях рек. Рельеф западных и восточных побережий Восточно-Сибирского моря сильно различается. Побережье, которое омывает море от Новосибирских островов до устья Колымы, имеет достаточно однообразный ландшафт. Здесь море граничит с районами заболоченной тундры. Для этих мест характерны невысокие и пологие берега. Побережье, расположенное восточнее Калымы, имеет более разнообразный ландшафт, в основном здесь преобладают горы. До острова Айон море граничит с небольшими холмами, у которых иногда имеют крутые склоны. В районе Чаунской губы имеются низкие, но крутые берега.

Подводный рельеф пространства, которое занимает Восточно-Сибирское море, представляет равнину. Эта равнина имеет небольшое уклон с юго-запада на северо-восток. Дно моря преимущественно ровное, без значительных впадин и возвышенностей. Большая часть водных просторов Восточно-Сибирского моря имеет глубину до 20 – 25 м. Наиболее глубокие желоба расположены на дне моря в северо-восточной части от устьев рек Индигира и Колымы. Существует предположение, что эти желоба раньше являлись районами речных долин. Но позже эти реки были залиты морем. Для западной части моря характерна небольшая глубина, эта область получила название Новосибирская отмель. На северо-востоке моря находятся довольно глубокие места. Но даже здесь глубина не превышает 100 м.

Эта равнина имеет небольшое уклон с юго-запада на северо-восток. Дно моря преимущественно ровное, без значительных впадин и возвышенностей. Большая часть водных просторов Восточно-Сибирского моря имеет глубину до 20 – 25 м. Наиболее глубокие желоба расположены на дне моря в северо-восточной части от устьев рек Индигира и Колымы. Существует предположение, что эти желоба раньше являлись районами речных долин. Но позже эти реки были залиты морем. Для западной части моря характерна небольшая глубина, эта область получила название Новосибирская отмель. На северо-востоке моря находятся довольно глубокие места. Но даже здесь глубина не превышает 100 м.

Восточно-Сибирское море

Восточно-Сибирское море находится в высоких широтах, неподалеку от постоянных льдов Северного Ледовитого океана. Также море граничит с широкой частью материка. В связи с таким расположением климат Восточно-Сибирского моря имеет отличительную особенность: море находится под воздействием Атлантического и Тихого океанов. В западную часть моря иногда заходят циклоны, сформировавшиеся над Атлантическим океаном. Восточные районы моря оказываются доступны для циклонов тихоокеанского происхождения. Таким образом, климат Восточно-Сибирского моря можно охарактеризовать как полярный морской, на который оказывает большое влияние континент. Особенность континентального климата значительно проявляются зимой и летом. В переходные сезоны они существенно не влияют, так как в эти периоды атмосферные процессы непостоянны.

В западную часть моря иногда заходят циклоны, сформировавшиеся над Атлантическим океаном. Восточные районы моря оказываются доступны для циклонов тихоокеанского происхождения. Таким образом, климат Восточно-Сибирского моря можно охарактеризовать как полярный морской, на который оказывает большое влияние континент. Особенность континентального климата значительно проявляются зимой и летом. В переходные сезоны они существенно не влияют, так как в эти периоды атмосферные процессы непостоянны.

В зимнее время оказывает большое влияние на климат Восточно-Сибирского моря Сибирский максимум. Это обусловливает преобладание юго-западных и южных ветров, скорость которых достигает 6 – 7 м/с. Эти ветры двигаются с континента и поэтому способствуют распространению холодного воздуха. Средняя температура в январе составляет примерно – 28 – 30°С. В зимнее время преимущественно держится ясная погода. Лишь иногда циклоны на несколько дней нарушают устоявшуюся спокойную погоду. Атлантические циклоны, которые преобладают в западной части моря, способствуют усилению ветра и повышению температуры. Тихоокеанские циклоны, которые преобладают в юго-восточной части моря, приносят сильные ветра, метели и пасмурную погоду. На побережьях, имеющих гористый ландшафт, тихоокеанский циклон способствует образованию сильного ветра – фена. В результате этого штормового ветра происходит повышение температуры, при этом влажность воздуха становится меньше.

Тихоокеанские циклоны, которые преобладают в юго-восточной части моря, приносят сильные ветра, метели и пасмурную погоду. На побережьях, имеющих гористый ландшафт, тихоокеанский циклон способствует образованию сильного ветра – фена. В результате этого штормового ветра происходит повышение температуры, при этом влажность воздуха становится меньше.

Летом над морем образуются зоны повышенного давления, а над сушей – пониженного. В связи с этим дуют ветра преимущественно северного направления. В начале теплого сезона ветры еще не набирают достаточной силы, но к середине лета их скорость в среднем составляет 6 – 7 м/с. К концу лета западная часть моря превращается в зоны сильных бурей. В это время данный участок становится наиболее опасным на всей трассе Северного морского пути. Очень часто скорость ветра достигает 10 – 15 м/с. На юго-восточной части моря такие сильные ветры не наблюдаются. Скорость ветра здесь может повышаться только в связи с фенами. Постоянные ветры северного и северо-восточного направлений способствуют сохранению низких температур воздуха. В северной части моря средняя июльская температура составляет около 0 — +1°С, в прибрежных районах температура немного выше +2 – 3°С. На понижение температуры северной части моря сказывается влияние льдов Арктики. На южной части моря способствует увеличению температуры близость с теплым материком. Для Восточно-Сибирского моря в летнее время характерна пасмурная погода. Очень часто идут небольшие дожди, а изредка даже мокрый снег.

В северной части моря средняя июльская температура составляет около 0 — +1°С, в прибрежных районах температура немного выше +2 – 3°С. На понижение температуры северной части моря сказывается влияние льдов Арктики. На южной части моря способствует увеличению температуры близость с теплым материком. Для Восточно-Сибирского моря в летнее время характерна пасмурная погода. Очень часто идут небольшие дожди, а изредка даже мокрый снег.

Восточно-Сибирское море

Осенью влияние Тихого и Атлантического океанов ослабляется, что сказывается на понижении температуры воздуха. Таким образом, для Восточно-Сибирского моря характерно холодное лето; неустойчивая ветреная погода в западных и восточных районах моря в летне-осенний период и затишье на центральных территориях.

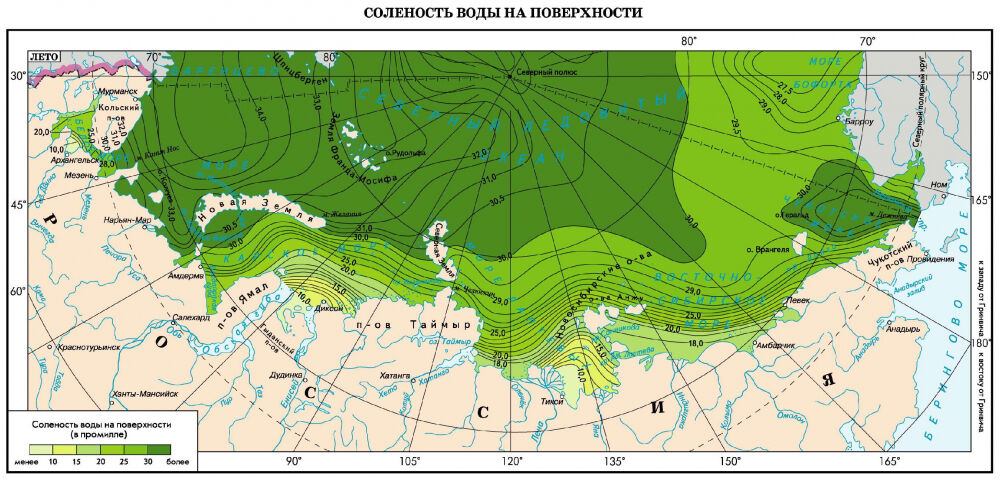

В Восточно-Сибирское море поступает маленькое количество речных вод. В течение года объем материкового стока равен примерно 250 км3. Колыма (самая большая река, впадающая в это море) приносит около 132 км3 за год. Еще одна крупная река Индигирка дает 59 км3. Остальные реки, впадающие в Восточно-Сибирское море, невелики, поэтому сбрасывают маленьких объем вод. Наибольшее количество пресной воды поступает в южную часть моря. Максимальный сток приходится на летнее время. Из-за малого количества пресная вода не поступает далеко в море, а преимущественно распространяется около устьев рек. В связи с тем, что Восточно-Сибирское море имеет большие размеры, речной сток не оказывает существенного влияния на него.

Еще одна крупная река Индигирка дает 59 км3. Остальные реки, впадающие в Восточно-Сибирское море, невелики, поэтому сбрасывают маленьких объем вод. Наибольшее количество пресной воды поступает в южную часть моря. Максимальный сток приходится на летнее время. Из-за малого количества пресная вода не поступает далеко в море, а преимущественно распространяется около устьев рек. В связи с тем, что Восточно-Сибирское море имеет большие размеры, речной сток не оказывает существенного влияния на него.

Вода Восточно-Сибирского моря являются относительно чистыми. Только в бухте Певек отмечено небольшое загрязнение вод, но в последнее время экологическая обстановка здесь улучшается. Воды Чаунской губы имеют небольшое загрязнение нефтяным углеводородом.

Портрет моря: Восточно-Сибирское — Общество

На фото: Коса (перемычка) между полуостровом Грибок и островом Четырёхстолбовой, автор снимка Татьяна Королёва.

Восточно-Сибирское море – окраинное море Северного Ледовитого океана. Оно имеет особенности, отличающие его от других морей бассейна:

Оно имеет особенности, отличающие его от других морей бассейна:

— Это море одно из самых мелководных (наряду с морем Лаптевых) и наиболее суровых по ледовому режиму, с площадью 913 тыс. км2, объёмом — 49 тыс. км3, средней глубиной — 54 м, наибольшей глубиной — 915 м. Изрезанность береговой линии моря невелика, прибрежное дно почти постоянно испытывает воздействие плавающих льдов и волн.

— Восточно-Сибирское море самое ледовитое из морей российской Арктики. С октября — ноября по июнь — июль оно полностью покрыто льдом. В это время преобладает принос льдов из Центрального Арктического бассейна в море, в отличие от других морей Арктики, где превалирует выносной дрейф льда. По сравнению с другими арктическими морями, волнение в Восточно-Сибирском море развито слабо, главным образом из-за значительной его ледовитости. Характерная особенность льдов Восточно-Сибирского моря — значительное развитие припая зимой. Летом, в среднем всего на два месяца в году (август-сентябрь), ото льда освобождается лишь узкая полоса вдоль берега, что влияет на состояние береговой биоты.

— Мелководность Восточно-Сибирского моря, экстремальные и динамичные абиотические условия, глинистые грунты, наличие устьевых областей больших рек – Яна, Индигирка, Колыма, являющихся мощным аккумулятором различных химических веществ, в том числе загрязняющих, являются объективной причиной уменьшения разнообразия биоты Восточно-Сибирского моря. [1], [10]

Всё материковое побережье Восточно-Сибирского моря учёные разделяют по геоморфологическим признакам на три области: западную от мыса Святой Нос в проливе Дмитрия Лаптева до дельты Колымы (включая её), центральную — от дельты Колымы до Чаунской губы, — и восточную от мыса Шелагский до пролива Лонга (официальная граница между Восточно-Сибирским и Чукотским морями проходит по 180-му меридиану). Большая западная часть материкового побережья Восточно-Сибирского моря и его островов низменная, сложенная новейшими аллювиальными, озёрными, местами морскими отложениями, скованными многолетней мерзлотой. Эти отложения объединяются под общим названием «едомы», их аналоги известны также на побережье Аляски.

Прибрежные низменности (Яна-Индигирскую, Колымскую, Валькарайскую) прорезают многочисленные реки, в том числе такие крупные как Индигирка и Колыма. Дельты этих рек огромны: дельта реки Колыма, протяжённостью около ста км, занимает площадь в 3 тыс. км2. Это так называемые «выносные» дельты, то есть их внешний участок, далеко вдающийся в море, окаймляется береговой косой или «баром». Берега западной части побережья моря достаточно высоки, содержат многолетнемёрзлые породы и быстро разрушаются. Поверхностные грунты просто медленно стекают по крутому береговому склону под воздействием волн, тепла и ветра (эти процессы называются – термоабразия и солифлюкция) [7],[8].

Скорость термоабразии в пределах западной береговой области в настоящее время велика. По некоторым данным, на отдельных участках скорость отступания обрыва термоабразионного берега: 5 м/год в западной части и 6,8 м/год в южной части Восточно-Сибирского моря.[9]. Восточная, меньшая часть побережья от мыса Шелагский до пролива Лонга имеет, в основном, возвышенный рельеф, вследствие того, что здесь близко к морю подходят отроги Колымского и Чукотского нагорий. Берега восточной Шелагско-Биллингской области в основном наносные, песчаные (аккумулятивные), созданные в результате волновой деятельности моря. В районе мыса Биллингса большая песчаная коса, расположенная на неровной поверхности пород «едомного» комплекса, отделяет от моря акватории нескольких лагун овальной формы [10].

Восточная, меньшая часть побережья от мыса Шелагский до пролива Лонга имеет, в основном, возвышенный рельеф, вследствие того, что здесь близко к морю подходят отроги Колымского и Чукотского нагорий. Берега восточной Шелагско-Биллингской области в основном наносные, песчаные (аккумулятивные), созданные в результате волновой деятельности моря. В районе мыса Биллингса большая песчаная коса, расположенная на неровной поверхности пород «едомного» комплекса, отделяет от моря акватории нескольких лагун овальной формы [10].

В прибрежной части шельфа Восточно-Сибирского моря, примерно в 130 км севернее устья р. Колыма расположена группа Медвежьих островов. Расстояние до ближайшего берега составляет 35-90 км. Границами территории являются собственно контуры островов Крестовский, Андреева, Пушкарёва, Леонтьева, Лысова и Четырёхстолбовой. На большей части равнинных участков Медвежьих островов преобладают арктические мелкобугорковые тундры. Флора архипелага включает более 160 видов сосудистых растении, из которых 112 обнаружены на острове Четырёхстолбовом [2]. Территория островов не заселена. Временно здесь бывают охотники. На острове Четырёхстолбовой до 1995 г. находилась группа обслуживания (четыре человека) метеогеофизической станции, ныне уже не функционирующей.

Территория островов не заселена. Временно здесь бывают охотники. На острове Четырёхстолбовой до 1995 г. находилась группа обслуживания (четыре человека) метеогеофизической станции, ныне уже не функционирующей.

Общая протяжённость термоабразионных берегов в Восточно-Сибирском море составляет около 1800 км, причём на долю континентального побережья вместе с островом Айон приходится около 1200 км, остальные 600 км — это берега восточной части архипелага Новосибирских островов. Потепление климата в Арктике, по-видимому, приведёт к тому, что в береговой зоне Восточно-Сибирского моря увеличится длительность воздействия на берег морского волнения, с двух месяцев в настоящее время до четырёх месяцев в будущем, а это значит, что время действия процесса термоабразии возрастёт за счёт этого фактора как минимум вдвое. В результате на крутых откосах береговых обрывов, во много раз усилится процесс оплывания грунта. Катастрофические размывы берегов, при которых отступание береговой линии достигнет десятков и сотен метров в год, обеспечат поступление в море огромных объёмов осадочного материала, который при трансгрессии и штормовых нагонах будет выноситься на шельф.

Крупные реки – Индигирка, Колыма, Алазея, Большая Куропаточья, Чукочья (протока Колымы) – выносят в море в совокупности около 26 млн. т взвеси в год, что обусловливает слабое развитие приморской маршевой растительности непосредственно в устьях и достаточное развитие маршевых зон на защищённых от действия волновой эрозии территориях. Большая часть дельт рек Индигирки, Алазеи и Колымы сложена отложениями береговых баров, собственно аллювиальные илистые наносы распределяются в виде узких полос вдоль рукавов.

Устье реки Б. Куропаточья — низменная отмелая плоская равнина, сложенная легко перемещаемыми илистыми наносами. Отступание берега происходит со скоростью 1.4 м/год [9]. Быстро освобождающие наносы занимает арктический циркумполярный вид – бескильница ползучая, на чуть возвышенных местах к ней присоединяется осока обёртковидная и звездчатка приземистая. Вне зоны максимального засоления отмечаются большие по площади сообщества с дюпонцией малоцветковой, арктофилой рыжеватой и осокой галечниковой. Маршевых зон высокого уровня, с уже сформированным почвенным горизонтом, в дельте реки Б. Куропаточья не наблюдается. К востоку от дельты Колымы располагается сложный выровненный берег, состоящий из чередующихся отрезков термоабразионно-солифлюкционных и коренных абразионных берегов и низких аккумулятивных участков с пляжами и ветровыми осушками. Перед абразионным берегом растительности нет, ввиду того, что грязевые потоки с берега полностью занимают обнажающийся пляж. В тех местах, где имеется низкая осушка, она незначительно зарастает бескильницей ползучей, опять же с примесью осоки и звездчатки, но очень часто эти группировки «стираются» или морским льдами, наползающим на берег, или смываются грязевыми потоками с крутых берегов. На отрезке от мыса Шелагского до залива Нольде типичны высокие абразионные склоны, на берег поступают обломочные продукты, обычны галечные пересыпи с группировками гонкении овальнолистной и злака — волоснеца волосистого. На мысе Аачим отмечен участок термоабразионно-солифлюкционного берега, между мысом Биллингса и мысом Аачим в море впадает довольно большая река Пегтымель, её дельта относится к дельтам выдвижения, освобождающиеся песчаные наносы зарастают дюпонцией малоцветковой, засоление почвы незначительное.

Маршевых зон высокого уровня, с уже сформированным почвенным горизонтом, в дельте реки Б. Куропаточья не наблюдается. К востоку от дельты Колымы располагается сложный выровненный берег, состоящий из чередующихся отрезков термоабразионно-солифлюкционных и коренных абразионных берегов и низких аккумулятивных участков с пляжами и ветровыми осушками. Перед абразионным берегом растительности нет, ввиду того, что грязевые потоки с берега полностью занимают обнажающийся пляж. В тех местах, где имеется низкая осушка, она незначительно зарастает бескильницей ползучей, опять же с примесью осоки и звездчатки, но очень часто эти группировки «стираются» или морским льдами, наползающим на берег, или смываются грязевыми потоками с крутых берегов. На отрезке от мыса Шелагского до залива Нольде типичны высокие абразионные склоны, на берег поступают обломочные продукты, обычны галечные пересыпи с группировками гонкении овальнолистной и злака — волоснеца волосистого. На мысе Аачим отмечен участок термоабразионно-солифлюкционного берега, между мысом Биллингса и мысом Аачим в море впадает довольно большая река Пегтымель, её дельта относится к дельтам выдвижения, освобождающиеся песчаные наносы зарастают дюпонцией малоцветковой, засоление почвы незначительное.

Мелководность Восточно-Сибирского моря, жёсткие и динамичные фоновые условия и глинистые грунты предопределили бедность видового состава и низкую численность всех компонентов биоты его акватории. Флора цианобактерий или синезелёных водорослей, которые начинали эволюцию жизни на Земле, представлена исключительно континентальными видами, развивающимися в устьях рек. Число их невелико: в водной толще и на литорали Восточно-Сибирского моря наличествует всего восемь видов этих организмов, и самым распространённым является род Носток, колонии которого можно встретить и в более южных регионах [3]. Водоросли-макрофиты, которые создают систему биотопов для разнообразных биоценозов, в арктических морях растут в диапазоне глубин от 0 до 30 м, а в большинстве арктических районов из-за мутности воды этот пояс не очень большой.

Несмотря на довольно представительный состав ихтиофауны, Восточно-Сибирское море по данному параметру значительно уступает расположенному восточнее Чукотскому морю (112 видов), где высока доля арктическо-бореальных и бореальных видов, проникающих через Берингов пролив [6], [9]. Ихтиофауна пресных и морских вод бассейна Восточно-Сибирского моря насчитывает 69 таксонов видового и подвидового рангов.

Ихтиофауна пресных и морских вод бассейна Восточно-Сибирского моря насчитывает 69 таксонов видового и подвидового рангов.

В фауне представлены две крупные группы, различающиеся образом жизни, характером размножения и географией происхождения:

1. Пресноводные полупроходные и проходные рыбы — в Восточно-Сибирском море их даже больше, чем в море Лаптевых, и на всём пространстве от Карского до Чукотского моря они дают около 90% общего промыслового улова. Больше всего видов в родах: сиг – 6, голец – 4. Такие проходные рыбы, как горбуша, чавыча являются сезонные мигрантами и не образуют самостоятельных стад. Малоротая корюшка, навага, полярная треска, полярная камбала, арктический голец, пелядь – тоже не очень многочисленны и редко попадают в уловы.

2. Фауна морских рыб представлена 33 видами из 23 родов, основные представители – морской окунь, терпуг, керчак (сем рогатковых), бельдюга – донная рыба, предпочитающая глубины от 100 до 300 м. Больше всего видов в родах ликод (6) и липарис (3), которые являются типичными донными, малоподвижными рыбами, питающимися преимущественно некрупными ракообразными (креветками, крабами) и не имеющими промыслового значения. Семейство рогатковых (бычки-керчаки) является очень ценным с экологической точки зрения семейством. Именно молодью четырёхрогового бычка, или ледовитоморской рогатки, кормится ценная рыба омуль во время своего летнего откорма в морских водах. [9].

Больше всего видов в родах ликод (6) и липарис (3), которые являются типичными донными, малоподвижными рыбами, питающимися преимущественно некрупными ракообразными (креветками, крабами) и не имеющими промыслового значения. Семейство рогатковых (бычки-керчаки) является очень ценным с экологической точки зрения семейством. Именно молодью четырёхрогового бычка, или ледовитоморской рогатки, кормится ценная рыба омуль во время своего летнего откорма в морских водах. [9].

В большей части акватории Восточно-сибирского моря обитают только два вида китообразных: белуха и нарвал. В то же время на восточной окраине Восточно-Сибирского моря давно отмечены гренландский и серый киты, оба вида там регулярно нагуливаются [4]. В последнее время учёными отмечены заходы гренландского и серого китов из области обычного распространения в Чукотском море и восточной части Восточно-Сибирского моря в более западном направлении – в центральную и западную части Восточно-Сибирского моря и на восточную окраину моря Лаптевых. Расширение ареалов этих видов в западном направлении происходит с 80–90-х гг. ХХ в. и, очевидно, связано с потеплением в Арктике [4].

Расширение ареалов этих видов в западном направлении происходит с 80–90-х гг. ХХ в. и, очевидно, связано с потеплением в Арктике [4].

***

В низовьях реки Колымы, в посёлке Черский республики Якутия расположена Северо-восточная научная станция ДВО РАН и Плейстоценовый парк. Ещё в 1990 г. Зимов Сергей Афанасьевич (директор станции) начал работу над воссозданием экосистемы, доминировавшей по всей Арктике в позднем Плейстоцене (120000–10000 лет назад) – экосистемы Мамонтовых степей, чтобы понять — куда исчезли эти мощные животные и нельзя ли восстановить высокопродуктивные степные «мамонтовые» экосистемы Северной Евразии.

Несколько десятков тысяч лет назад в эпоху плейстоцена на месте тундры с её скудной растительностью лежал другой ландшафт – тундростепи, или мамонтовые степи. Они были значительно продуктивнее сегодняшних, здесь располагались обширные луга, на которых обитало огромное число зверей. Степные экосистемы Плейстоцена играли важную средообразующую роль в арктической зоне. Именно высокое альбедо мамонтовых тундростепей помогало отражать от почвы значительную часть тепла, а высокая продуктивность и повышенное испарение тундровых растений предотвращали заболачивание территорий, поэтому и глобальная эмиссия одного из парниковых газов – метана – была довольна низкая [11], [12]. Поскольку дно тундровых озёр Северной Сибири располагается на едоме (вечная мерзлота плейстоценового возраста) и эти отложения насыщены органикой, то при таянии берегов акватория озера расширяется, а органика из береговых отложений опускается на дно озера, где в бескислородных условиях она перерабатывается микроорганизмами, выделяющими метан. Учёные выяснили, что талые озёра Северной Сибири, число и площадь которых быстро растут в результате таяния вечной мерзлоты, ежегодно выбрасывают в атмосферу около 3,8 млн тонн метана — примерно в пять раз больше, чем ранее предполагалось. За 26 лет (с 1974-го по 2000-й) площадь талых озер увеличилась на 14,7%, а эмиссия метана из них — на 58% [13].

Именно высокое альбедо мамонтовых тундростепей помогало отражать от почвы значительную часть тепла, а высокая продуктивность и повышенное испарение тундровых растений предотвращали заболачивание территорий, поэтому и глобальная эмиссия одного из парниковых газов – метана – была довольна низкая [11], [12]. Поскольку дно тундровых озёр Северной Сибири располагается на едоме (вечная мерзлота плейстоценового возраста) и эти отложения насыщены органикой, то при таянии берегов акватория озера расширяется, а органика из береговых отложений опускается на дно озера, где в бескислородных условиях она перерабатывается микроорганизмами, выделяющими метан. Учёные выяснили, что талые озёра Северной Сибири, число и площадь которых быстро растут в результате таяния вечной мерзлоты, ежегодно выбрасывают в атмосферу около 3,8 млн тонн метана — примерно в пять раз больше, чем ранее предполагалось. За 26 лет (с 1974-го по 2000-й) площадь талых озер увеличилась на 14,7%, а эмиссия метана из них — на 58% [13].

Здесь уместно напомнить об основных законах Барри Коммонера, их всего четыре и они короткие, но ёмкие. 1) всё связано со всем, 2) за всё надо платить, 3) всё должно куда-то деваться, 4) природа знает лучше.

Четвёртое положение является самым значимым для понятия принципов рационального природопользования: нельзя ломать и изменять природу, нужно с ней сотрудничать, используя биологические механизмы для долгосрочного существования экосистем. Именно 4-м постулатом Коммонера руководствовался С.А. Зимов, начиная долгую и кропотливую работу по воссозданию ландшафтов тундровых степей.

Задачи проекта: 1) Флора определённого региона определяется его фауной, а не наоборот. Поэтому те животные, которые будут находиться в этом Парке на ограниченном пространстве (в парке построен забор, чтобы звери не разбегались), будут затаптывать моховой покров, поедая тундровую растительность, способствуя её быстрому замещению на луговую, более мезофитную, почвы будут подсыхать, животные при этом будут её обогащать азотом. 2) Таким образом включится природный саморегулирующийся механизм «ухода» болотных экосистем, при этом вечная мерзлота будет находится под «подушкой» из дерновых и дерново-подзолистых почв, что уменьшит выбросы метана, ведь нижние горизонты с мерзлотой будут перекрыты.

2) Таким образом включится природный саморегулирующийся механизм «ухода» болотных экосистем, при этом вечная мерзлота будет находится под «подушкой» из дерновых и дерново-подзолистых почв, что уменьшит выбросы метана, ведь нижние горизонты с мерзлотой будут перекрыты.

Осуществление этого проекта позволило бы приостановить эмиссию метана (одного из парниковых газов) из северных болот и озёр и отложить глобальное потепление планеты на неопределённый срок.

Автор: Людмила Александровна Сергиенко, доктор биол. наук, профессор Института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского государственного университета.

Литература:

1.Атлас биологического разнообразия морей и побережий российской Арктики. М.: WWF России, 2011. — 64 с.: ил.

2.Афонина О. М., Т. М. Королева. Мхи острова Четырёхстолбовой (Архипелаг Медвежьи острова, Восточно-Сибирское море) //Новости систематики низших растений. 2006. Москва. С. 294 -306.

2006. Москва. С. 294 -306.

3.Белякова Р.Н. Бентосные Cyanoprokariota арктических морей России (исключая Белое море и западную часть Баренцева моря). Новости систематики низших растений. 2006. Москва. С. 19-29.

4.Боескоров Г. Г., С. П. Давыдов. Заходы усатых китов в западную часть Восточно-Сибирского моря и на восточную окраину моря Лаптевых // Вестник СВНУ ДВО РАН. Владивосток. 2015. №2. С. 69-74.

5.Гаврило М.В., Третьяков В.Ю. Наблюдение полярных китов (Balaena mysticetus) в Восточно–Сибирском море в сезон 2007 г. с аномально низкой ледовитостью // Морские млекопитающие Голарктики. Санкт-Петербург. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. 2008. C.191-194.

6.Глебов И.И., В.А. Надточий, А.Б. Савин, А.М. Слабинский, О.Ю. Борилко, Д.Н. Чульчеков, А.С. Соколов Результаты комплексных исследований в Восточно–сибирском море в августе 2015 г. //Известия ТИНРО. 2016. Том 186. С. 81-92.

7. Дударев О.В. и др. Современный литоморфогенез на восточно-арктическом шельфе России: монография. Томск. 2016. 192 с.

Дударев О.В. и др. Современный литоморфогенез на восточно-арктическом шельфе России: монография. Томск. 2016. 192 с.

8. Каплин П.А., Леонтьев О.К., Лукьянова С.А., Никифоров Л.Г. Берега. М.: Мысль. 1991. 479 с.

9.Кириллов А.Ф., О.Д. Апсолихова, Ф.Н. Жирков, Л.Н. Карпова, Ю.А. Свешников, Е.В. Бурмистров Аннотированный список рыбообразных и рыб бассейна Восточно-Сибирского моря // Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и Северо-Западной части Тихого океана. Якутск. 2016. С. 78-87.

10.Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. Берега Карского моря и моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей // Геоэкологическое состояние арктического побережья России и безопасность природопользования. М.: ГЕОС, 2007. С. 492–502.

11.Юрцев Б. А. Реликтовые степные комплексы Северо-Восточной Азии. — Новосибирск, 1981. — 167 с.

12.Walter K. M., S. A. Zimov, J. P. Chanton, D. Verbyla, F. S. Chapin III. Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming // Nature. 2006. V. 443. P. 71-75.

Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming // Nature. 2006. V. 443. P. 71-75.

13. Zimov, S.A. «Pleistocene Park: Return of the Mammoth’s Ecosystem.» // Science. 2005. V. 308. P. 796-798.

Температура воды Восточно-Сибирского моря

Восточно-Сибирское море

Певек, Россия | © www.atomic-energy.ru

Текущая температура воды в Восточно-Сибирском море. Исторические и статистические данные. Прогноз изменения температуры воды в Восточно-Сибирском море.

Текущая температура воды в Восточно-Сибирском море

#минимальная

-0,8°С

#средняя

-0,8°С

#максимальная

-0,8°С на востоке

-Сибирское море имеет очень низкую температуру воды и не подходит для купания.

Восточно-Сибирское море: страны

Мы отслеживаем и показываем температуру поверхности моря в следующих странах и регионах, связанных с этим морем:

- Россия

Самые популярные курорты Восточно-Сибирского моря за последнюю неделю

- Певек, Россия

Восточно-Сибирское море: данные о температуре воды

На комфорт купания также влияет температура воздуха, ветер или осадки. Все эти данные вы можете увидеть на странице каждой локации. Для этого вы можете воспользоваться поиском или просмотреть все локации региона, страны, штата или береговой линии той или иной части Земли.

Все эти данные вы можете увидеть на странице каждой локации. Для этого вы можете воспользоваться поиском или просмотреть все локации региона, страны, штата или береговой линии той или иной части Земли.

Певек, Россия | © Руслан Зыренков

Температура воды в Восточно-Сибирском море имеет тенденцию к понижению, ее значение снижалось как за последнюю неделю, так и за месяц. Общий тренд виден на графике. Он показывает изменение средней температуры воды, рассчитанной во всех точках Восточно-Сибирского моря за последние два месяца.

Важны показатели изменения значений температуры воды в течение года. Для двух самых популярных мест купания в Восточно-Сибирском море годовые графики выглядят следующим образом:

Певек, Россия

Восточно-Сибирское море: общая информация

Певек, Россия | © Поперечный канал

Восточно-Сибирское море — окраинное море Северного Ледовитого океана, расположенное между Новосибирскими островами и островом Врангеля.

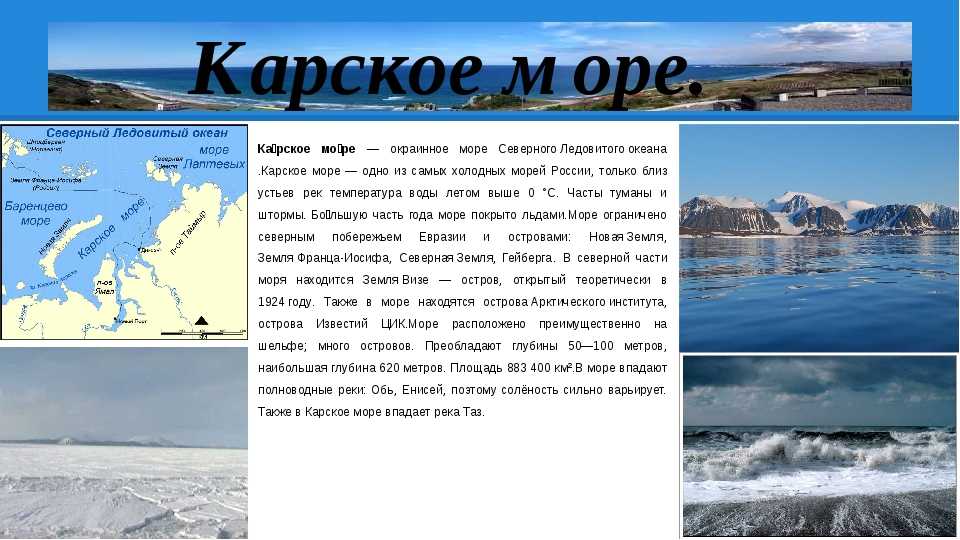

Море соединяется проливами с Чукотским морем и морем Лаптевых. Оно соединяется с морем Лаптевых через проливы Санникова, Этерикан и Дмитрия Лаптева. Через пролив Лонга соединяется с Чукотским морем. Площадь моря около 940 тыс. кв. км. Это море полностью расположено на шельфе, вследствие чего дно его представляет собой равнину, постепенно понижающуюся к северу. Глубина небольшая и в среднем составляет около 55 м. Берега изрезаны заливами (Колымская, Омулахская и Чаунская). Западный берег материка пологий, восточный — гористый со скалами. Немногочисленные острова образуют группы: Новосибирские острова, Медвежий, Шалауровы острова. Некоторые острова разрушаются, так как полностью состоят из песка и льда. Реки, впадающие в море: Индигирка, Лапча, Хрома, Колыма, Алазея и др.

Климат арктический, под влиянием воздушных масс двух океанов: Тихого и Атлантического. Зимой дуют юго-западные и южные ветры, приносящие холодный воздух из Сибири, поэтому средняя температура зимой составляет -30 градусов по Цельсию.

Ниже представлена информация о текущей температуре воды, текущей тенденции ее изменения, информация о погоде в отдельных населенных пунктах Восточно-Сибирского моря.

| Город | Вода | Воздух | ||

| Певек | -0,5°C | -24,9°C |

Соседние моря, реки © Мария Мартин

- Чукотское море

История дегляциального уровня моря Восточно-Сибирского моря и окраин Чукотского моря

Исследовательская статья

05 сен 2017

Исследовательская статья | 05 сен 2017

Thomas M. Cronin 1 ,Matt O’Regan 2 ,Christof Pearce 2 ,Laura Gemery 1 ,Michael Toomey 1 ,Igor Semiletov 3,4 ,and Martin Jakobsson 2

Томас М. Кронин и др.

Кронин и др.

Томас М. Кронин 1 , Мэтт О’Реган 2 , Кристоф Пирс 2 , Лаура Гемери 1 , Майкл Туми 1 , Игорь Семилетов 9 9010, Джейбсон 3,4 108 2

Показать информацию об авторе

- 1 Геологическая служба США MS 926A, Рестон, Вирджиния 20192, США

- 2 Департамент геологических наук и Центр климатических исследований Болина

Research, Стокгольмский университет, 10691 Стокгольм, Швеция - 3 Тихоокеанский океанологический институт РАН,

Владивосток, Россия - 4 Томский политехнический университет, Томск, Россия

Получено: 13 февраля 2017 г. – Начало обсуждения: 29 марта 2017 г. – Пересмотрено: 14 июля 2017 г. – Принято: 31 июля 2017 г. – Опубликовано: 05 сентября 2017 г.

Аннотация. Дегляциальная (12,8–10,7 тыс. лет назад) история уровня моря на континентальном шельфе и верхней части континентального склона Восточной Сибири была реконструирована с использованием новых геофизических данных и колонок донных отложений, полученных во время 2-го этапа экспедиции SWERUS-C3 2014 г. В центре внимания данного исследования два керна из каньона Геральд, поршневой керн SWERUS-L2-4-PC1 (4-PC1) и многокерновый SWERUS-L2-4-MC1 (4-MC1), а также гравитационный керн из Восточно-Сибирского моря. разрез, SWERUS-L2-20-GC1 (20-GC1). Колонки 4-PC1 и 20-GC были взяты на глубине современной воды 120 и 115 м, соответственно, всего на несколько метров выше глобального максимума последнего ледникового периода (LGM; ∼ 24 тыс. лет или тыс. лет) при минимальном уровне моря ∼ 125–130 метров. ниже уровня моря (мб.у.м.). Используя откалиброванный радиоуглеродный возраст, в основном моллюсков, для хронологии и экологии бентических фораминифер и видов остракод для оценки палеоглубин, данные показывают преобладание видов, обитающих вблизи рек, в начале периода позднего дриаса (YD, Гренландский стадион GS-1).

лет назад) история уровня моря на континентальном шельфе и верхней части континентального склона Восточной Сибири была реконструирована с использованием новых геофизических данных и колонок донных отложений, полученных во время 2-го этапа экспедиции SWERUS-C3 2014 г. В центре внимания данного исследования два керна из каньона Геральд, поршневой керн SWERUS-L2-4-PC1 (4-PC1) и многокерновый SWERUS-L2-4-MC1 (4-MC1), а также гравитационный керн из Восточно-Сибирского моря. разрез, SWERUS-L2-20-GC1 (20-GC1). Колонки 4-PC1 и 20-GC были взяты на глубине современной воды 120 и 115 м, соответственно, всего на несколько метров выше глобального максимума последнего ледникового периода (LGM; ∼ 24 тыс. лет или тыс. лет) при минимальном уровне моря ∼ 125–130 метров. ниже уровня моря (мб.у.м.). Используя откалиброванный радиоуглеродный возраст, в основном моллюсков, для хронологии и экологии бентических фораминифер и видов остракод для оценки палеоглубин, данные показывают преобладание видов, обитающих вблизи рек, в начале периода позднего дриаса (YD, Гренландский стадион GS-1). за которым последовал подъем речных промежуточных видов в поздний поздний дриас или ранний голоценовый (пребореальный) период. На быстрое повышение относительного уровня моря, начавшееся примерно с 11,4 до 10,8 тыс. Лет назад ( ∼ 400 см глубины керна), указывает резкое изменение фауны и зона несогласия или конденсации осадконакопления. Региональный уровень моря в это время был около 108 мбар над уровнем моря. на участке 4-ПК1 и 102мб.с.л. на 20-GC1. Региональный уровень моря ближе к концу YD был на 42–47 м ниже, чем предсказывается геофизическими моделями с поправкой на гляцио-изостатическую поправку. Это несоответствие может быть объяснено замедленной изостатической адаптацией, вызванной большим объемом и/или географической протяженностью материкового льда ледникового периода и/или шельфовых ледников в западной части Северного Ледовитого океана и прилегающих районах суши Сибири.

за которым последовал подъем речных промежуточных видов в поздний поздний дриас или ранний голоценовый (пребореальный) период. На быстрое повышение относительного уровня моря, начавшееся примерно с 11,4 до 10,8 тыс. Лет назад ( ∼ 400 см глубины керна), указывает резкое изменение фауны и зона несогласия или конденсации осадконакопления. Региональный уровень моря в это время был около 108 мбар над уровнем моря. на участке 4-ПК1 и 102мб.с.л. на 20-GC1. Региональный уровень моря ближе к концу YD был на 42–47 м ниже, чем предсказывается геофизическими моделями с поправкой на гляцио-изостатическую поправку. Это несоответствие может быть объяснено замедленной изостатической адаптацией, вызванной большим объемом и/или географической протяженностью материкового льда ледникового периода и/или шельфовых ледников в западной части Северного Ледовитого океана и прилегающих районах суши Сибири.

Скачать

Краткий обзор

Повышение глобального уровня моря во время последнего деледниковья, затопившего сибирский континентальный шельф в Северном Ледовитом океане.